ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES Y FACTORES DE RIESGO

CARDIOVASCULAR EN ADULTOS EN ISLA SANTIAGO, BUENOS AIRES. COMPARACIÓN CON DATOS

DE LA POBLACIÓN GENERAL A PARTIR DE LA 4.a ENCUESTA NACIONAL DE

FACTORES DE RIESGO

CHRONIC

NONCOMMUNICABLE DISEASES AND CARDIOVASCULAR RISK FACTORS IN ADULTS IN ISLA

SANTIAGO, BUENOS AIRES. COMPARISON WITH GENERAL POPULATION DATA FROM THE IV

NATIONAL SURVEY OF RISK FACTORS

Karina

Skop ![]() 0009-0005-2945-081 9,1-3 Ornela Caruso

0009-0005-2945-081 9,1-3 Ornela Caruso ![]() 0009-0002-7494-9211,1 Macarena Martínez

Crespo

0009-0002-7494-9211,1 Macarena Martínez

Crespo ![]() 0009-0001-5910-1207,1 Natalia Nardelli

0009-0001-5910-1207,1 Natalia Nardelli ![]() 0009-0005-4221-5813,1 María Amelia Linari

0009-0005-4221-5813,1 María Amelia Linari ![]() 0009-0002-9357-884X,1 Debora Chan

0009-0002-9357-884X,1 Debora Chan ![]() 0009-0005-3765-2947,1 Mariana Estevez

0009-0005-3765-2947,1 Mariana Estevez ![]() 0009-0004-6489-1620,1 Pilar Llanos

0009-0004-6489-1620,1 Pilar Llanos ![]() 0009-0009-1638-78211

0009-0009-1638-78211

1 Carrera de Especialista en Nutrición, Instituto Universitario Facultad

de Medicina, Fundación Barceló, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2 Docente universitaria, titular de Estadística.

UBA-UTN, Buenos Aires.

3 Secretaría de Salud, Municipio de Ensenada.

Buenos Aires.

AUTORA PARA CORRESPONDENCIA

María

Amelia Linari. Correo electrónico: marimelina@yahoo.com

Los autores manifiestan no poseer conflictos de intereses.

Resumen

Teniendo

como marco la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2019 y sus

resultados y considerando poblaciones mayores a 5000 habitantes, se indagó un

territorio isleño de la provincia de Buenos Aires, asumiendo que un estilo de

vida alejado de las grandes ciudades impactaría con diferencias significativas.

Objetivos. Comparar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular

y enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) de la población isleña con los

datos de la población general. Material y métodos. El trabajo se llevó a

cabo mediante encuesta y examen físico. Se recolectaron datos de 42 hogares. Se

tuvieron en cuenta todas las familias que habitaban en la isla de manera

permanente. Se realizó la comparación con la 4.a ENFR. Resultados. Se describe una población

en donde la inactividad física, la mala alimentación y los hábitos tóxicos

(consumo problemático de alcohol y tabaco) superaron la media nacional. Las

prevalencias en enfermedades crónicas y factores de riesgo cardiovascular

mostraron una tendencia similar a la nacional. Conclusión. A pesar de

que los resultados pueden parecer poco alentadores, la isla es un terreno ideal

para implementar proyectos que apunten a modificar hábitos y a construir desde

la comunidad. Debido a que se trata de una población relativamente joven y en

expansión, es necesario realizar intervenciones con una mirada local

aprovechando fortalezas, como la presencia de programas educativos, cátedra

libre de soberanía alimentaria, o refuerzo de la escuela como referente indiscutido.

Palabras clave. Factores de riesgo cardiovascular, enfermedades

crónicas no transmisibles, hábitos nutricionales, pesquisa.

Abstract

Based on the National Survey of Risk

Factors ENFR 2019 and its results, and considering populations greater than

5,000 inhabitants, an island territory of the province of Buenos Aires was

investigated, assuming that a lifestyle far from large cities would impact with

significant differences. Objectives. To compare the prevalence of

cardiovascular risk factors and chronic noncommunicable diseases in the island

population with data from the general population. Material and methods.

The work was carried out by survey and physical examination. Data was collected

from 42 households. All the families inhabiting the island permanently were

taken into account. Comparison was made to the 4th ENFR. Results.

A population is described where physical inactivity, poor diet, and toxic

habits (problematic consumption of alcohol and tobacco) exceeded the national

average. The prevalence of chronic diseases and cardiovascular risk factors

showed a trend similar to the national one. Conclusion. Although the

results may not seem encouraging, the island is an ideal field to implement

projects aiming at changing habits and educating from the community. Being a

relatively young and expanding population, it is necessary to carry out

interventions with a local perspective, taking advantage of strengths such as

the presence of educational programs, a free chair of food sovereignty or

reinforcing the school as an undisputed reference.

Key words. Cardiovascular risk factors, chronic non-communicable diseases,

nutritional habits, research.

ark caicyt: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s26184311/kz9zr932y

Puntos clave

- La Isla

Santiago Oeste, del partido bonaerense de Ensenada, está localizada en una

península de la Isla Santiago. No cuenta con ningún tipo de registro de la

población en general ni de salud en particular. Para conocer y describir a la

población es necesario realizar un relevamiento.

- La

Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) 2019 fue realizada en

poblaciones urbanas de más de cinco mil personas. Conocer características y

evaluar si la prevalencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes,

dislipemia y sedentarismo de la isla son equiparables a las de poblaciones

urbanas o se reproducen en una población isleña de menor tamaño hacen al

diagnóstico situacional y a las intervenciones posteriores.

- Si bien

las posibilidades económicas influyen sobre la selección de alimentos, estas no

son un único condicionante para una alimentación saludable.

- Sorprende

ver cómo, aun teniendo un ambiente propicio para el desarrollo de un estilo de

vida saludable, la prevalencia de los factores de riesgo es igual o mayor que

en la población general. Resulta de suma importancia la intervención de las

autoridades locales en la promoción y prevención de la salud mediante

estrategias que estimulen la utilización de los recursos que provee la isla.

Introducción

Las enfermedades

crónicas no transmisibles (ECNT) conforman una pandemia y constituyen la

principal amenaza para la salud humana. Por año fallecen 41 millones de

personas por esta causa, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen

en el mundo. En la Argentina estas enfermedades ocasionan el 73,4% de las

muertes, el 52% de los años de vida perdidos por muerte prematura, y el 76% de

los años de vida ajustados por discapacidad, acompañando la tendencia mundial.

Sin embargo, estas enfermedades son prevenibles en gran medida y comparten los

mismos factores de riesgo, que explican 3 de cada 4 muertes por ECNT. Los

cuatro más destacados son el consumo de tabaco y la exposición al humo de

tabaco ajeno, la alimentación inadecuada, la inactividad física y el consumo

nocivo de alcohol. Dichos hábitos son adquiridos desde edades tempranas donde

la susceptibilidad al entorno es mayor. Esto se suma a la alta disponibilidad y

promoción de productos nocivos para la salud (tabaco, alcohol, y alimentos y bebidas

no saludables altos en azúcar, grasa y sal) (1).

La localidad de Isla

Santiago Oeste, del partido bonaerense de Ensenada, está localizada en la base

de una península rectangular que forma parte de la Isla Santiago y conforma el

territorio insular occidental del delta del río Santiago. Se accede mediante un

camino asfaltado que se une al continente por medio de un puente, en el llamado

“camino a la Isla Santiago” que termina luego en el puerto. El área del delta

del río Santiago posee dos microambientes principales: los albardones y los

pajonales. Los primeros bordean a los ríos y arroyos, presentando una mayor

altura. El pajonal, en cambio, ocupa las cubetas interiores, que son áreas

deprimidas, con altura del suelo similar o inferior al nivel medio del río. Las

viviendas se encuentran elevadas sobre estructuras según la altura del agua por

el riesgo de inundación en las frecuentes crecidas del río. Conviven en la isla

dos grupos de personas: los isleños –habitantes que llevan varios años en el

lugar y que conservan costumbres propias de la vida en el delta–, y aquellos

que se han instalado en los últimos años para acceder a una vivienda propia. La

isla dispone de pocos comercios para acceder a alimentos (2,3).

La historia de la

isla es rica y compleja. En una visita al archivo histórico de la Municipalidad

de Ensenada, se realizó una revisión de documentos periodísticos, padrones

electorales y registros de la escuela naval de la localidad. Hasta febrero de

2017 las tierras de la isla se consideraban ocupadas, dado que los terrenos

pertenecían al Banco de Italia y Río de la Plata. En 2016 el mencionado banco

presentó quiebra; por lo tanto, los terrenos se llevaron a remate. La

Municipalidad de Ensenada decidió comprar los terrenos para cederlos a los

vecinos. Este proceso aún está en sus primeras fases, dado que ninguno de los

habitantes tiene título de propiedad y, frente a esta perspectiva, numerosas

personas se han mudado en los últimos años para construir sus viviendas en el

lugar, lo que generó un crecimiento exponencial de la población (3).

Ningún censo nacional ha incluido hasta el momento la población de la isla (4).

En 2016 la Municipalidad instaló la unidad sanitaria, que recién en el año 2019

contó con un equipo estable de trabajo conformado por una enfermera y una

médica (2).

Objetivos

Conocer la

prevalencia de ECNT y factores de riesgo cardiovasculares de la población

isleña y compararlas con los datos de la población general, obtenidos en la 4.a ENFR.

Detectar valores

alterados de tensión arterial y glucemia capilar con el objetivo de referenciar

al sistema de salud local.

Material y métodos

Diseño. Estudio descriptivo, transversal de prevalencia en

la Isla Santiago, partido de Ensenada de la provincia de Buenos Aires durante

el mes de febrero de 2021. Se contabilizó a la población residente.

Población.

El total de casas que se constató en la

isla fue de 115, de las cuales 68 viviendas se utilizaban como casas de fin de

semana. Se tuvieron en cuenta, para este estudio, todas las familias que

habitaban la isla de manera permanente. De un total de 47 hogares, se

entrevistó a 42, ya que cinco familias se negaron a responder (porcentual de

rechazo de respuesta sobre el total de la población permanente: 10,63%). La

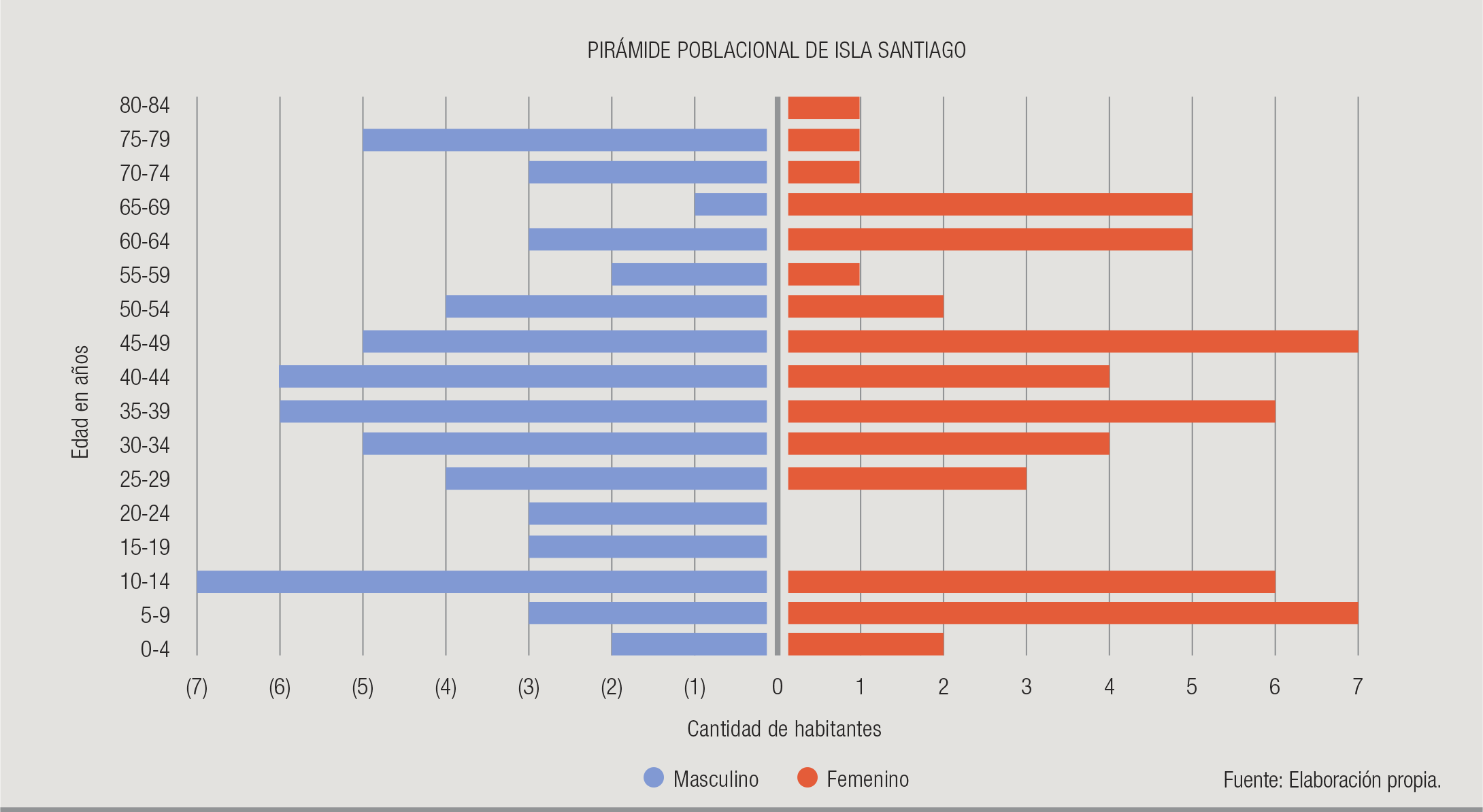

población de estudio fue de 113 habitantes (Fig. 1), el análisis sobre

características de los niños no fue individualizado, sino que se incluyó dentro

de los núcleos familiares.

Figura 1. Pirámide

poblacional en Isla Santiago.

La relación fue 37

(44,05 %) mujeres y 47 (55,95 %) hombres. La edad osciló entre 20 y 81 años,

media de 47,29, mediana de 45 y un desvío estándar de 15,58 años.

Se aplicó una

encuesta hecha de novo por las investigadoras de tipo semiestructurada,

subdividida en dos bloques: uno familiar y otro personal. Sobre el bloque

familiar un integrante del hogar respondía por todo el grupo la parte general

de la encuesta. Se interrogó sobre habitantes del hogar y tiempo de permanencia

en la isla, características y frecuencia de los alimentos que consumían y el

método o forma de obtención de estos. El bloque personal fue realizado a cada

integrante del hogar mayor de 18 años. Se interrogó sobre hábitos: consumo

problemático de alcohol, tabaquismo, actividad física y diagnóstico previo de

hipertensión arterial, diabetes y dislipemia. Se realizó un examen físico que

contó con la toma de tensión arterial, el peso, la talla, el IMC, el perímetro

abdominal y la toma de muestra de glucosa capilar (ver anexo).

Análisis

estadístico. Para el análisis

correlacional entre variables, se utilizó el test de Wilcoxon al estudiar el

consumo de frutas y verduras, y la presencia de huerta en sus casas. La

variable obesidad y escolaridad obligatoria avanzada se analizó mediante el

test χ2 de Pearson. Con la relación entre IMC y presencia

de DT2, se usó el test exacto de Fisher. En el caso del análisis de la HTA, se

utilizó prueba de χ2 de Pearson. En el análisis comparativo entre las

prevalencias de los habitantes de la Isla Santiago y la ENFR, se planteó en

todos los casos igual contra distinto, donde Ho: Prev ENFR = Prev IS versus H1:

Prev ENFR ≠ Prev IS.

Consideraciones

éticas. El trabajo se realizó conforme a la

metodología antes mencionada y los principios éticos para las intervenciones

médicas en seres humanos (5). Se desarrolló sobre un marco convenio entre el

Instituto Universitario y la Secretaría de Salud de Ensenada, provincia de

Buenos Aires (Región Sanitaria XI). Se presentó el proyecto de investigación

–previamente aprobado por los directivos de la carrera en la Especialidad de

Nutrición— al correspondiente comité de ética del Hospital Horacio Cestino de Ensenada.

El estudio se realizó de acuerdo con los lineamientos de las Buenas Prácticas

Clínicas (GCP) y de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH), y en

conformidad con la Disposición 6677/10 de ANMAT. Se cumplió con los principios

éticos expresados en la Declaración de Helsinki. Se aceptaron las obligaciones

establecidas por el Comité de Ética. Se respetó la confidencialidad de los

documentos del ensayo y los registros de los pacientes establecidos por el

protocolo (5).

Previo a la

realización de cualquier procedimiento, se procedió a la firma del

consentimiento informado. Se explicó a los individuos que la participación era

voluntaria y anónima, para garantizar la confidencialidad de los datos

obtenidos.

La financiación

parcial del trabajo se logró mediante un subsidio otorgado por el área de

Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario, Facultad de Medicina.

Resultados

Se estudiaron 113

habitantes: 29 niños y 84 mayores de 18 años (Fig. 1).

Respondieron la

encuesta personal 37 (44,05%) mujeres y 47 (55,95%) hombres. La media de 47,29

y un desvío estándar de 15,58 años.

Sólo el 48% de la

población había finalizado la educación obligatoria.

Consumo

de frutas, verduras y sal

El promedio en el

consumo de porciones de frutas y verduras en la isla fue de 3,27 por habitante

por día, y sólo un 23,80% de la población cumplía con la recomendación de cinco

o más porciones por día. El resultado fue significativamente superior al

evidenciado en la 4.a ENFR (p <0,0001). En esta última el

promedio de consumo fue de 2 porciones por habitante por día (sólo 6% de la

población encuestada consumía las porciones recomendadas).

Con respecto al

consumo de sal, además de lo utilizado en la cocción, un 83% de los encuestados

manifestó agregar sal siempre o casi siempre a las comidas, diferencia

significativa con el 16,4% de la 4.a ENFR (p <0,0001) (tabla 1) (1).

|

TABLA 1.

COMPARACIÓN DE PREVALENCIAS CON LA 4.a ENFR (ALIMENTACIÓN) |

|||

|

Hábitos

alimentarios |

4.a ENFR |

Isla Santiago |

p |

|

Porcentaje

de sal agregada |

16,40 %* |

83,30 % |

<0,0001 |

|

Promedio

diario de frutas y verduras |

2,00 |

3,27 |

<0,0001 |

|

% de

frutas y verduras ≥5 porciones/día |

6,00 %* |

23,80 % |

<0,0001 |

|

Nota: *resultados

referidos por autorreporte. Fuente: elaboración propia. |

|||

Actividad

física

El 76,4% realizaba un

nivel bajo de actividad física (el 19,4%, actividad media, y sólo el 4,2%, alto

nivel de actividad física). En las últimas dos ENFR, la actividad física baja

aumentó de 54,7% a 64,9% (1); los datos encontrados con respecto a la isla se

correlacionaron con la población general (p = 0,0302) a pesar de

tratarse de una población rural, con escaso acceso de vehículos, en cercanía al

río.

Sobrepeso

y obesidad

La prevalencia de

sobrepeso por IMC en la isla fue de 30,98%, similar al 33,70% evidenciado en la

4.a

ENFR (p = 0,6280) (1). Con respecto a la obesidad, la prevalencia de la

isla fue significativamente superior a los datos nacionales (41,54% vs.

32,40%, respectivamente; p = 0,0225, datos que fueron obtenidos por

medición objetiva). En relación al exceso de peso, que combina las variables de

sobrepeso más obesidad, este valor asciende al 76,05% para los residentes de la

isla, mientras que para poblaciones de más de 5000 habitantes fue del 66,10% (p

= 0,0763). Al analizar se debe tener en cuenta que la 4.a ENFR se realizó en

2018 mientras que este estudio se llevó a cabo en 2021 (intrapandemia

SARS-CoV-2). La prevalencia de obesidad abdominal por circunferencia de cintura

(CC) observada fue del 57,74% en comparación con el 41,54% correspondiente a

obesidad por IMC.

Hipertensión

arterial

El 88,9% de la

población adulta refirió haberse medido la presión arterial (PA) al menos una

vez en el último año, porcentaje levemente superior al observado en la última

edición de la ENFR (84,3%). La prevalencia de HTA por autorreferencia de los

habitantes de Isla Santiago fue del 26,4%, inferior a la observada en la 4.a ENFR, en la cual el

registro fue del 34,6% (p = 0,143). Un 11,1% afirmó no haberse

controlado la PA en el último año, por lo que desconocían si padecían o no

dicha patología. Del total de personas que refirieron HTA como antecedente, el

84,21% se encontraba realizando tratamiento farmacológico (porcentaje superior

al observado en la 4.a ENFR de 53,4%) (1). Entre aquellas

personas que habían referido HTA, el 63,15% presentaron registros elevados de

PA. Por otra parte, entre quienes desconocían su condición o afirmaban no padecer

HTA, el 26,92% presentó un registro elevado de PA (ya sea PAS o PAD). Si bien

un registro aislado de PA no es suficiente para realizar diagnóstico de HTA,

estos resultados permiten inferir un subdiagnóstico.

Diabetes

La prevalencia de DT2

por autorreporte en la población de la isla fue del 13,9%, en correlación con

el 12,7% de la 4.a ENFR (p = 0,761) (1). En contraposición,

un 16,7% refirió desconocer su condición frente a la diabetes. Del total de

personas que presentaron diagnóstico de DT2, el 80% se encontraba bajo algún

tipo de tratamiento (mayor al observado en la 4.a ENFR: 52,6% de los

diabéticos realizaba algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o no

farmacológico).

El 83,3% de la

población se realizó al menos una medición de glucemia en los últimos 5 años,

porcentaje similar al obtenido en la 4.a ENFR (79,1%).

La toma de muestra de

glucemia capilar se realizó al azar en el 100% de los casos; no se observó

hiperglucemia en pacientes sin diagnóstico de DT2. Todos los individuos con DT2

presentaron exceso de peso.

Dislipemia

La prevalencia de

dislipemia autorreferida de la isla fue del 15,3%, el reportado por la 4.a ENFR informó un

28,9% (p= 0,011). En este trabajo, donde se contabilizó a toda la

población, un 18,1% respondió que desconocía su situación por no haberse

realizado un lipidograma en los últimos 10 años. Entre los diagnosticados sólo

el 36,36% recibía tratamiento farmacológico en comparación con un 46% de la 4.a ENFR (1).

Tabaquismo

El consumo actual de

tabaco directo fue del 40,3%. Respecto

de la 4.a ENFR donde la prevalencia fue del 22,2%, se evidenció un resultado

estadísticamente significativo (p= 0,0002).

Consumo

problemático de alcohol (CPA)

La prevalencia del

CPA en la isla fue de 44%, 5 veces mayor al de la 4.a ENFR (8,40%, p

<0,0001). La relación hombres y mujeres fue de 53,19% y de 32,42%,

respectivamente (similar a valores nacionales). El 56% de los clasificados

dentro de la categoría de CPA tenían entre 34 y 65 años. Para la 4.a ENFR el rango fue

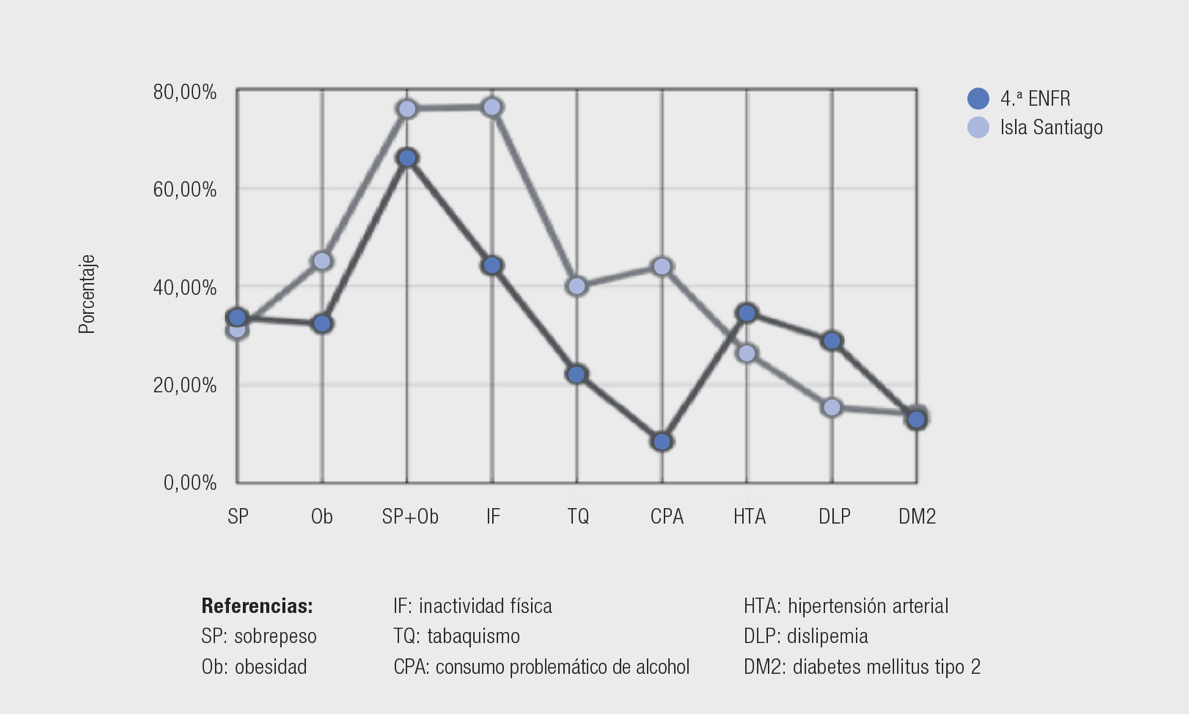

entre 18 y 34 años (Fig. 2; tabla 2).

Figura 2. Diagrama comparativo de

prevalencias con la 4.a ENFR. Fuente: elaboración

propia.

|

TABLA 2.

COMPARACIÓN DE PREVALENCIAS CON LA 4.a ENFR |

|||

|

Prevalencia |

4.a ENFR |

Isla Santiago |

p |

|

Sobrepeso |

36,20%* |

30,98 % |

0,6280 |

|

Obesidad

|

25,40%* |

45,07 % |

0,0225 |

|

Sobrepeso

u obesidad |

61,60%* |

76,05 % |

0,0763 |

|

Inactividad

física |

64,90%** |

76,39 % |

0,0302 |

|

Tabaquismo |

22,20%** |

40,03 % |

0,0002 |

|

Consumo

problemático de alcohol |

8,40%** |

44,00 % |

<0,0001 |

|

HTA |

34,60%** |

26,40 % |

0,1430 |

|

Dislipemia |

28,90%** |

15,30 % |

0,0110 |

|

DM2 |

12,70%** |

13,90 % |

0,7610 |

|

Nota: *resultados

referidos por mediciones objetivas; **resultados por autorreporte. Fuente:

elaboración propia. |

|||

Discusión

Si bien las

posibilidades económicas influyen sobre la selección de alimentos, estas no son

un condicionante para una alimentación saludable. Entre otras intervenciones es

necesario un etiquetado de alimentos claro para toda la población.

La falta de actividad

física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en

todo el mundo (6% de defunciones a nivel mundial) (6). Está demostrado

que, cuando no se logra cumplir con las recomendaciones de actividad física por

edad sugeridas por la OMS, repercute considerablemente en la salud general de

la población y en sus factores de riesgo. A nivel mundial, más del 25% de los

adultos no alcanza un nivel de actividad física suficiente, es decir que

aproximadamente 1,4 mil millones están en riesgo de desarrollar ECNT y de morir

de manera prematura por esta causa (7). El incremento de este indicador expresa la

necesidad de profundizar las políticas públicas para promover la actividad

física en toda la población, con un enfoque inclusivo. Son necesarias gestiones

a favor del transporte activo, entornos laborales y escolares físicamente

dinámicos y propuestas de actividad física, deporte y recreación en espacios

comunitarios (1). En el estudio sobre la isla se observan

dificultades geográficas para el acceso a los recursos; la mayor parte de las

personas se abastece episódicamente en el continente, ya que tienen espacios de

almacenamiento suficientes para no tener que movilizarse frecuentemente. Esto,

sumado al uso de tecnologías como método de entretenimiento y de comunicación,

genera un estilo de vida sedentario.

En relación a los

valores de presión arterial en las personas con diagnóstico de HTA el resultado

podría deberse a varias causas, entre ellas, a la falta de adherencia al

tratamiento farmacológico. Se ha visto que una buena adherencia está asociada a

mayor control de PA (8). Por su parte, la falta de ejercicio regular,

control de peso, una dieta con alto contenido de sodio, podrían contribuir a un

mal control de la PA, así como una falla en la automedición de PA (9,10).

En Argentina, el 80%

de las personas con DT2 presentan sobrepeso u obesidad, y del total de personas

que padecen obesidad, 20% tiene DT2; lo referido aumenta el riesgo de

desarrollar complicaciones por hiperglucemia crónica (11). El consumo de

tabaco es un factor de riesgo presente en 6 de las 8 principales causas de

muerte en el mundo (12), razón por la cual sería importante la

implementación de estrategias para la cesación tabáquica en esta población (13).

Entre las ENFR de 2013 y 2018 se observó un descenso de casi 3 puntos

porcentuales, acompañando las tendencias internacionales. Aunque la isla no

cuenta con datos del consumo de tabaco previos a la realización de este

trabajo, es evidente que la implementación de las políticas de prevención no es

suficiente en un área periférica como es este territorio (1).

Conclusión

En la isla, a pesar de que gran parte de

la población posee árboles frutales, huertas y la proximidad del río para

abastecerse de alimentos prácticamente gratuitos, muy pocos llegan a cumplir

con las recomendaciones diarias. El cambio en el patrón alimentario y en el

modo de vida evidenciado en los últimos años en las grandes ciudades pareciera

haber alcanzado a los pequeños pueblos rurales, como la Isla Santiago. Sin

embargo, resulta llamativo que, a pesar de contar con una única unidad

sanitaria, fue mayor el porcentaje de controles y tratamientos médicos en los

habitantes de la isla con respecto a lo observado en la 4.a ENFR, lo que indica

que se trataría de una población atenta a su salud y predispuesta a mejorarla.

Si bien se presentaron características demográficas favorables, la prevalencia

de inactividad física fue similar a la observada en el resto del país. Es por

esto que no sorprende que la prevalencia de hipertensión arterial, el exceso de

peso y la diabetes sigan la tendencia evidenciada a nivel nacional. Si bien no

se demostró lo mismo con respecto a la dislipemia, esto podría deberse a la

metodología del trabajo. Con respecto al tabaquismo y al consumo problemático

de alcohol, se encontraron resultados superiores para ambas variables, en

comparación con la 4.a ENFR. Asimismo, da la impresión de ser una

comunidad en expansión, permeable a cambios que puedan influir positivamente en

ella. Uno de los aspectos que más se destaca de la realización de este trabajo

al momento del trabajo de campo fue la predisposición de las personas del

ámbito local a participar. A pesar de que, al compararlos con la ENFR, los resultados

pueden parecer poco alentadores, la isla aparece como un terreno ideal para

implementar proyectos que apunten a modificar hábitos y a construir desde la

comunidad. Siendo una población relativamente joven, en expansión, sería un

momento adecuado para realizar intervenciones.

Referencias bibliográficas

1. Ministerio de Salud y Desarrollo Social

de la Nación. 4.a Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2019.

Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001622cnt-2019-10_4ta-encuesta-nacional-factores-riesgo.pdf

2. Municipalidad

de Ensenada. Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial y Estrategias de

Desarrollo Local del Partido de Ensenada. 2010. 42-47. Disponible en: http://mininterior.gov.ar/planificacion/pdf/planes-loc/BUENOSAIRES/Plan-Ordenamiento-Urbano-Territorial-y-estrategias-de-desarrollo-local-Ensenada.pdf

3. Santarsiero L,

Lucci M. Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo Sociabilidad,

politicidad y economía en Isla Santiago. Hacia una caracterización socio

espacial del territorio. Isla Santiago, Ensenada 2018; 6:11-4. Disponible

en:

https://www.conicet.gov.ar/isla-santiago-historias-sobre-una-lengua-de-tierra-en-el-rio-de-la-plata/

4. INDEC:

Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina. Base de

datos de los Censos correspondientes a 1991, 2001, 2010. INDEC 2010 Disponible

en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel3-Tema-2-41

5. Asociación

Médica Mundial (AMM). Declaración de Helsinki. Principios éticos para las

investigaciones médicas en seres humanos. Adoptada por la 18.a Asamblea Médica

Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 1964 y enmendada por la 29.a Asamblea Médica

Mundial, Tokio, Japón, octubre de 1975, 35a Asamblea Médica Mundial, Venecia, Italia, octubre

de 1983, 41.a Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, septiembre de

1989, 48.a Asamblea General Somerset West, Sudáfrica, octubre de 1996, 52.a Asamblea General,

Edimburgo, Escocia, octubre de 2000, Nota de clarificación, agregada por la

Asamblea General de la AMM, Washington, 2002, Nota de clarificación, agregada

por la Asamblea General de la AMM, Tokio, 2004, 59a Asamblea General,

Seúl, Corea, octubre de 2008, 64a Asamblea General, Fortaleza, Brasil, 2013. Disponible en: http://www.anmat.gov.ar/comunicados/HELSINSKI_2013.pdf

6. World Health Organization. Recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud.

Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2010. Disponible en:

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44441

7. Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Worldwide trends in

insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358

population-based surveys with 1.9 million participants. The Lancet Global

Health 2018;6:1077-86. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X18303577

8. Padwal R, Padwal R, Campbell NRC, et al. Optimizing observer

performance of clinic blood Pressure measurement: a position statement from the

Lancet Commission on Hypertension. Rev Panam Salud Pública 2020;15:44-88. Disponible en: https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.88. PMID:

32684918; PMCID: PMC7363287

9. Arocha Rodulfo JI. Sedentarism, a disease from XXI century. Clínica e investigación en arteriosclerosis

2019;31:233-40. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.artere.2019.04.001

10. Alejandro M,

Delucchi CR, Majul A, et al. Estudio RENATA 2. Registro Nacional de

Hipertensión Arterial. Características epidemiológicas de la hipertensión

arterial en la Argentina. Rev. Argentina de Cardiología 2017;85:354-60.

Disponible en: https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/01/v85n4a08.pdf

11. Sociedad

Argentina de Diabetes. Guías para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo

2. Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes 2016;50:64-90

12. World Health

Organization. MPOWER: un plan de medidas para hacer retroceder la epidemia de

tabaquismo. Organización Mundial de la Salud 2008. Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43891

13. Ley 26.687.

Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados

con tabaco. Deróganse las Leyes N° 23.344 y su modificatoria Ley N°24.044,

2011. Disponible en: https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/1800

00-184999/183207/nora.htm

14. Manual para la

aplicación de las guías alimentarias para la población argentina. Ministerio

de Salud, Argentina 2020. Disponible en: https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2020-08/guias-alimentarias-para-la-poblacion-argentina_manual-de-aplicacion_0.pdf

15. Sociedad

Argentina de Cardiología, Federación Argentina de Cardiología, Sociedad

Argentina de Hipertensión Arterial. Área de Consensos y Normas. Rev Argent

Cardiol 2018;86:1-49

16. Sociedad

Argentina de Diabetes. Guías para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo

2. Revista de la Sociedad Argentina de Diabetes 2016;50:64-90