EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN CLÍNICA Y CALIDAD DE VIDA POSTERIOR A

LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS

ASSESSMENT

OF CLINICAL CONDITION AND QUALITY OF LIFE AFTER CORONAVIRUS INFECTION

Celso Velázquez G. ![]() 0009-0007-4883-9293,1 Pablo

Lovera G.

0009-0007-4883-9293,1 Pablo

Lovera G. ![]() 0000-0003-0926-2352

0000-0003-0926-2352

1 Médico de guardia, Hospital Regional de Ciudad del Este, Ciudad del

Este, Paraguay.

2 Jefe del servicio de Clínica Médica, Hospital

Regional de Ciudad del Este, Ciudad del Este, Paraguay.

AUTOR PARA CORRESPONDENCIA

Celso

Velázquez G. Correo electrónico: celvego09@gmail.com

Los autores manifiestan no poseer conflictos de intereses.

Resumen

La

infección por coronavirus ha tenido un crecimiento exponencial a nivel mundial,

lo cual generó un problema global de salud pública y, dada su rápida

propagación, fue catalogada como un pandemia. Objetivo. Determinar la

condición clínica y la calidad de vida posterior a la infección por coronavirus

mediante la utilización de entornos virtuales. Material y métodos.

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se estudió a los

participantes que tuvieron resultados positivos para coronavirus por técnica de

rt-PCR o antígenos. Los datos obtenidos se ingresaron en Microsoft Excel© 2010;

para el análisis se utilizó Stata® 11.0. Los resultados se presentaron en

tablas y gráficos. Se incluyeron en el estudio 257 participantes. Resultados.

La mediana de edad fue de 30 años comprendida entre 27 y 38 años. El 67% de los

participantes presentaron uno o más síntomas persistentes en el momento de la

evaluación. Los síntomas persistentes más frecuentemente encontrados fueron

falta de aliento (54%) y tos (49%). Según el cuestionario CAT –que evalúa la

presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica–, se encontró que el

impacto de la enfermedad en la calidad de vida fue bajo en el 74%, medio en el

22%, alto en el 3%, y muy elevado en el 1%. Conclusión. La frecuencia de

la persistencia de los síntomas en los participantes estudiados es

relativamente mayor a otros estudios. La falta de aliento, la tos y la

alteración de la olfacción son las más frecuentes que persisten, predominan en

las edades medias y en el sexo femenino; el impacto en la calidad de vida fue

de leve a moderado.

Palabras clave. Coronavirus, condición clínica, calidad de vida.

Abstract

Coronavirus infection has had an

exponential growth worldwide, thus generating a global problem in public

health, and given its rapid spread, it has been classified as a pandemic. Objective.

To determine the clinical condition and quality of life of patients after

coronavirus infection using virtual environments. Material and methods.

Observational, descriptive, cross-sectional study. Participants who tested

positive for rt-PCR or antigens were studied. Data obtained were entered in

Microsoft Excel© 2010; Stata® 11.0 was used for the analysis. The results were

shown in tables and graphs. 257 participants were included in the study. Results.

The median age was 30 years, between 27 and 38 years. 67% of participants had

one or more persistent symptoms at the time of evaluation. The most frequent

persistent symptoms found were shortness of breath (54%) and cough (49%).

According to the COPD Assessment Test (CAT), it was found that the impact of

the disease on quality of life was low in 74%, medium in 22%, high in 3% and

very high in 1%. Conclusion. The frequency of persistence of symptoms in

the participants studied is relatively higher than other studies. Shortness of

breath, cough and altered olfaction are the most frequent persistent symptoms,

predominating in middle-aged subjects, and in the female sex; impact on the

quality of life was mild to moderate.

Key words. Coronavirus, clinical condition, quality of life.

ark caicyt: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s26184311/rh6ybcuqc

Introducción

En

diciembre de 2019 en Wuhan, provincia de Hubei, China, informaron sobre un

grupo de 27 pacientes con casos de neumonía cuya causa era desconocida; siete

de esos casos fueron graves. El inicio de los síntomas del primer caso fue el 8

de diciembre del mismo año. El 7 de enero de 2020 descubrieron, como agente

causante de la enfermedad, un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae,

posteriormente denominado SARS-CoV-2 (1).

La

presencia mundial de infección por coronavirus SARS-CoV-2 (covid-19) ha tenido

un crecimiento exponencial, lo que generó un problema global en salud pública

y, dada su rápida propagación, fue catalogada como pandemia, así declarada por

la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020. Por este

motivo se han creado y diseñado varias medidas de contención y mitigación del

virus para intentar disminuir el número de casos y la tasa de mortalidad a

nivel global. Aun así, la tasa continuó en aumento (2).

Hasta

fines de diciembre de 2020, la OMS declaró siete situaciones epidemiológicas,

bajo la evaluación del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario

Internacional, que fueron denominadas Emergencia Sanitaria de Preocupación

Internacional. Todas estas epidemias y pandemias previas han provisto

información acerca del comportamiento epidemiológico y clínico de dichas

enfermedades infecciosas, así como la forma en la cual han respondido los

países y las autoridades de salud regionales y nacionales frente a ellas (3).

De

acuerdo con la OMS, hasta septiembre de 2020 se registró un total de 31.425.029

casos confirmados de covid-19, incluidas 967.164 muertes (4). En Latinoamérica y

el Caribe, hasta el 25 de diciembre del mismo año se registró un total de

13.820.591 casos de covid-19. Brasil fue el país más afectado en la región, con

más de 6,7 millones de casos confirmados. Argentina se ubica en segundo lugar,

con alrededor de 1,48 millones de infectados. México registró un total de

1.217.126 casos. Entre los países más afectados por el nuevo tipo de

coronavirus en América Latina también se encuentran Colombia, Perú, Chile y

Ecuador (5).

En

Paraguay, por su parte, para el 11 de diciembre de 2020 se registraron 92.113

casos confirmados: 25.010 casos activos, 65.176 recuperados y 1927 fallecidos;

el principal departamento afectado fue Central con un 46,3% de los casos (6).

Aproximadamente

el 80% de los afectados por esta patología sólo desarrollaron síntomas leves y

moderados; entre los más frecuentes se encuentra la fiebre en un 98%, tos en un

80% y astenia en un 50%. Síntomas menos frecuentes fueron disnea (40%),

mialgias (20%), expectoración (26%), dolor de garganta (15%) y diarrea (7%).

Aquellos pacientes que desarrollaron una sintomatología de forma severa, que

comprendieron el 13,8%, manifestaron disnea marcada, frecuencia respiratoria

superior a 30 por minuto, PO2 menor a 93%, una PaO2/FiO2

menor que 300, e infiltrado pulmonar superior al 50% de la extensión pulmonar

en un lapso de 24-48 horas. Por último, el 6,1% de los pacientes restantes se

caracterizaron por un estado más crítico, con falla respiratoria, shock séptico

y fallo multiorgánico (7). Por otro lado, los pacientes infectados ya sea de

forma leve o crítica (si sobrevivieron a esta enfermedad) podían quedar con

secuelas en diversos órganos y sistemas del cuerpo, entre las que se encuentran

secuelas pulmonares (fibrosis residual patente) y neuromusculares (parestesias

y debilidad secundaria a la pérdida de masa muscular). Además, aquellos

pacientes hospitalizados e ingresados en la unidad de cuidados intensivos

podían desarrollar cuadros mucho más severos como una insuficiencia renal, que

puede dejar al paciente dependiente de diálisis por el resto de su vida (7).

El

principal objetivo de esta investigación radicó en evaluar en forma subjetiva

la condición clínica de pacientes que tuvieron covid-19 a través de entornos

virtuales para darles seguimiento y evitar futuras complicaciones, siempre en

pos de precautelar la salud del profesional ante posibles contagios, así como

proporcionar resultados y datos estadísticos de la condición funcional y el

impacto asociado a la calidad de vida de los pacientes.

Material y métodos

Se

realizó un estudio observacional, de corte transversal con muestreo no

probabilístico. Se incluyó a la totalidad de los pacientes con diagnóstico de

coronavirus determinado por la técnica de RT-PCR o antígeno, y que respondieron

el cuestionario enviado, que estuvo abierto desde el 1.º de noviembre hasta

el 31 de diciembre de 2020.

Para

acceder al cuestionario enviado de forma virtual (WhatsApp, Facebook, y otros

medios) se debía aceptar las bases y condiciones previamente explicadas de

forma textual. Se solicitó el consentimiento de cada paciente y, una vez

obtenido, se procedió a la recolección de los datos mediante un cuestionario

diseñado para el efecto, que contenía las variables de interés.

El

instrumento de recolección fue un cuestionario que estaba dividido en varias

secciones que incluían datos de identificación de la encuesta (número de

encuesta, fecha de recolección de información), datos sociodemográficos (edad,

sexo), antecedentes patológicos personales (hipertensión arterial, diabetes,

alergias, asma, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC],

insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, lupus, entre otros), tiempo

de evolución transcurrido desde el diagnóstico, forma de diagnóstico de la

enfermedad, tests y escalas rápidas y sencillas, como la escala mMRC (Medical

Research Council) para la evaluación de la función pulmonar, el CAT, que es un

breve cuestionario para la valoración del impacto de la calidad de vida en

relación con la salud en los pacientes con EPOC, y otras preguntas directas y

sencillas para la valoración subjetiva de la funcionalidad de algunos órganos

(olfatoria, gustativa, ocular, otológica, renal, gastrointestinal).

Una

vez obtenida la información, se asume el compromiso de respetar los principios

éticos básicos de confidencialidad, igualdad, justicia y no maleficencia. Toda

la información contenida no se repitió ni será divulgada.

Los

datos obtenidos fueron cargados a una plantilla electrónica de Microsoft Office

Excel® 2010, y posteriormente se exportaron para el análisis estadístico al

paquete Stata® Versión 11.0.

Las

variables cuantitativas se describieron a través de medidas de tendencia

central y dispersión. Las variables cualitativas se presentaron mediante

frecuencias absolutas y porcentajes. Los resultados obtenidos se mostraron en

tablas y gráficos.

Resultados

Se

incluyeron en el estudio 257 participantes que accedieron al cuestionario,

dieron su consentimiento y respondieron las preguntas, con una mediana de edad

de 30 años, y estuvieron comprendidos entre 27 y 38 años, con un rango de 18 a

68 años de edad.

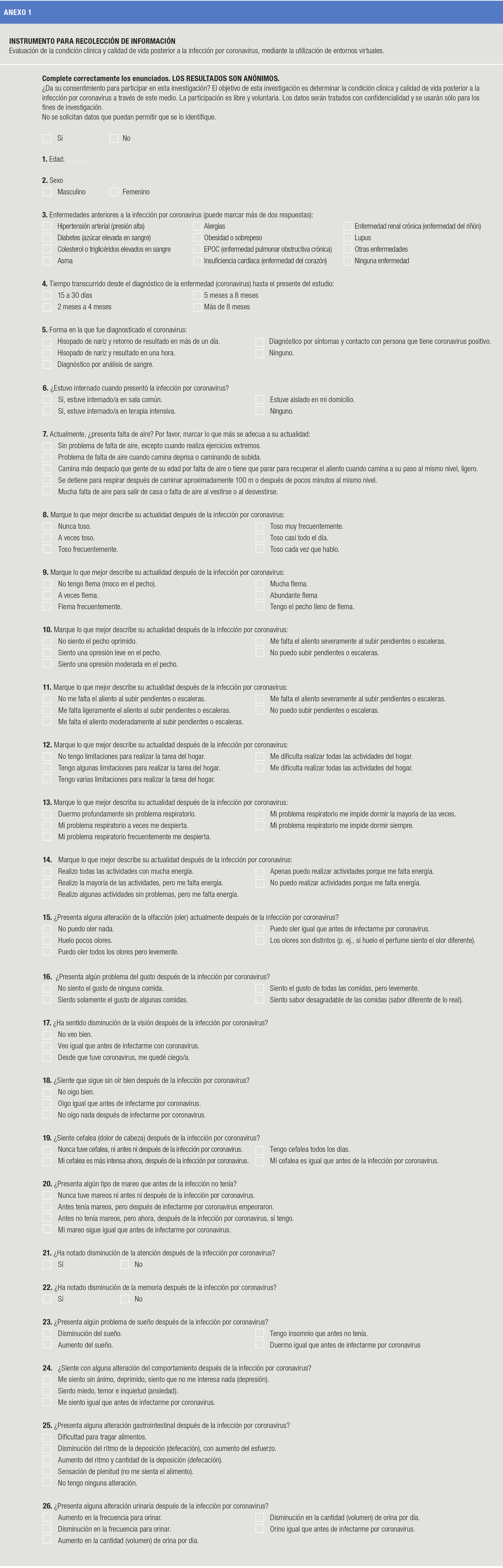

En

el estudio se encontró que el 67% (n = 171) refirió persistencia de

algún tipo de síntomas posterior a la infección por coronavirus, y el 33% (n

= 86) no manifestó ninguna sintomatología posterior a la infección por

coronavirus en el momento de contestar el cuestionario (Fig. 1).

Figura 1.

Distribución de los participantes del estudio según la presencia de síntomas

persistentes posteriores a la infección por coronavirus.

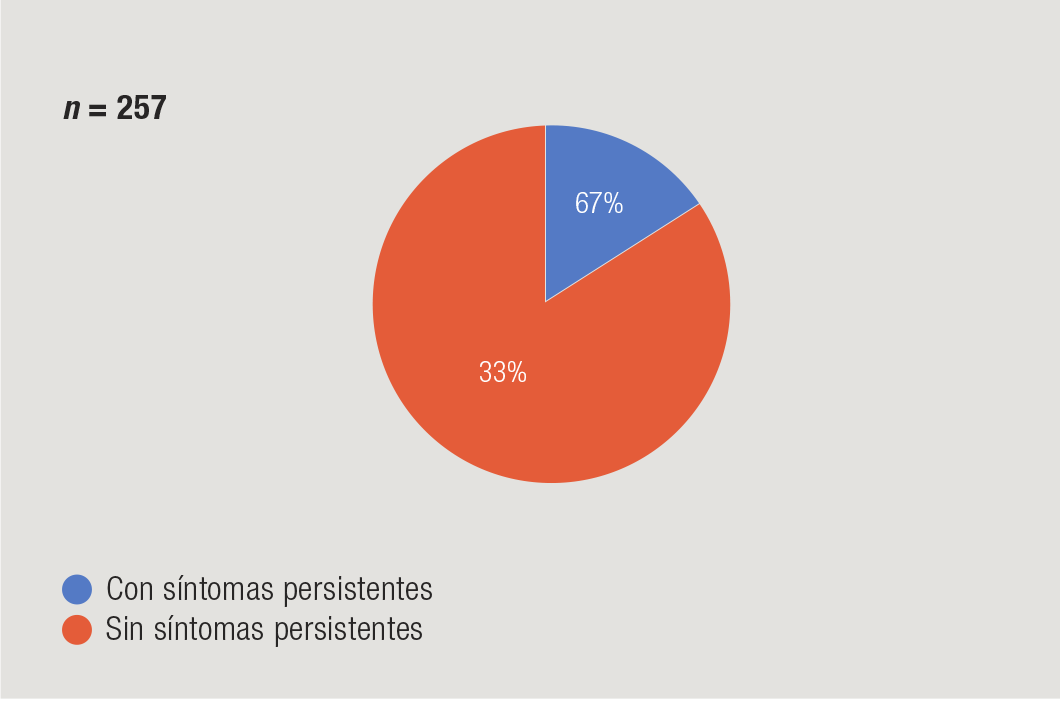

Según

el tiempo de evolución desde el diagnóstico de la enfermedad, se encontró que

el 34% (n = 58) respondió que recibió el diagnóstico entre 15 y 30 días

antes; el 30% (n = 51), entre 2 y 4 meses; el 34% (n = 58) entre

5 y 8 meses, y sólo el 2% (n = 4) más de 8 meses desde su diagnóstico,

en el momento de responder la encuesta (Fig. 2).

Figura 2.

Distribución de los participantes del estudio según tiempo de evolución desde

su diagnóstico.

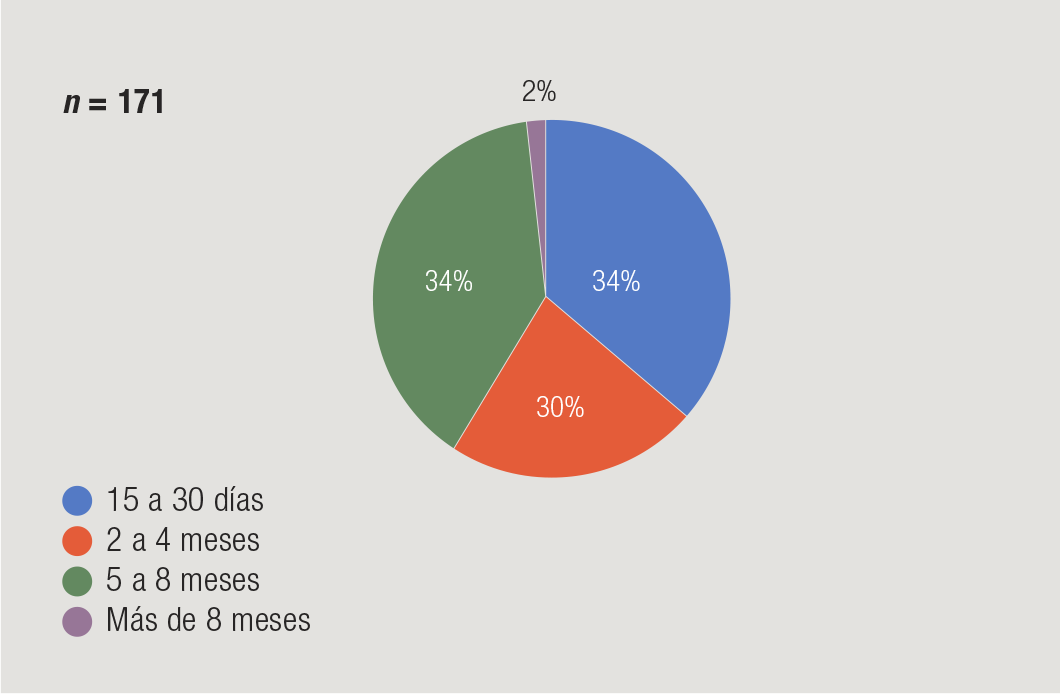

En

la evaluación de la disnea según la escala mMRC en el momento de completar el

cuestionario, se observó que el 74% (n = 189) de los participantes no

presentaron problemas de falta de aire excepto cuando realizaban actividades

extremas; el 19% (n = 50) presentó disnea leve; el 4% (n = 9),

disnea moderada; el 4% (n = 9), disnea severa, y el 1% (n = 2),

disnea muy severa (Fig. 3).

Figura 3.

Distribución de los participantes del estudio de acuerdo con la presentación de

disnea según la escala mMRC.

En

este estudio se observa que los síntomas respiratorios leves son los que

persisten con mayor frecuencia y que predominan en el sexo femenino en un 15% (n

= 39); el 6% (n = 16) manifestó problemas de falta de aire al caminar

deprisa después de cinco meses del diagnóstico de la enfermedad, y con mayor

frecuencia 13% (n = 34) afecta a pacientes de 21 a 40 años de edad

(tabla 1).

|

TABLA 1.

DISTRIBUCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO DE ACUERDO con LA PRESENTACIÓN

DE DISNEA SEGÚN LA ESCALA mMRC CON

RELACIÓN AL SEXO, AL TIEMPO DE EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y A LA EDAD (n = 257) |

||||||

|

|

|

Normal |

Leve |

Moderado |

Severo |

Muy

severo |

|

Sexo |

Masc. |

64 (25%) |

11 (4%) |

1 (0,4%) |

1 (0,4%) |

0 |

|

Fem. |

125 (49%) |

39 (15%) |

8 (3%) |

7 (2%) |

2 (0,7%) |

|

|

Evolución |

15-30 años |

41 (16%) |

18 (7%) |

4 (1,5%) |

3 (1%) |

0 |

|

2-4 meses |

69 (26%) |

14 (5%) |

1 (0,4%) |

1 (0,4%) |

1 (0,4%) |

|

|

5-8 meses |

71 (27%) |

16 (6%) |

4 (2%) |

4 (2%) |

1 (0,4%) |

|

|

? d 8 meses |

7 (2%) |

2 (1%) |

0 |

0 |

0 |

|

|

Edad |

0-20 años |

10 (6%) |

0 |

0 |

1 (0,4%) |

0 |

|

21-40 años |

156 (60%) |

34 (13%) |

6 (2%) |

5 (1,8%) |

2 (0,7%) |

|

|

41-60 años |

22 (9%) |

16 (6%) |

3 (1%) |

1 (0,4%) |

0 |

|

|

? 41 años |

1 (0,4%) |

0 |

0 |

1 (0,4%) |

0 |

|

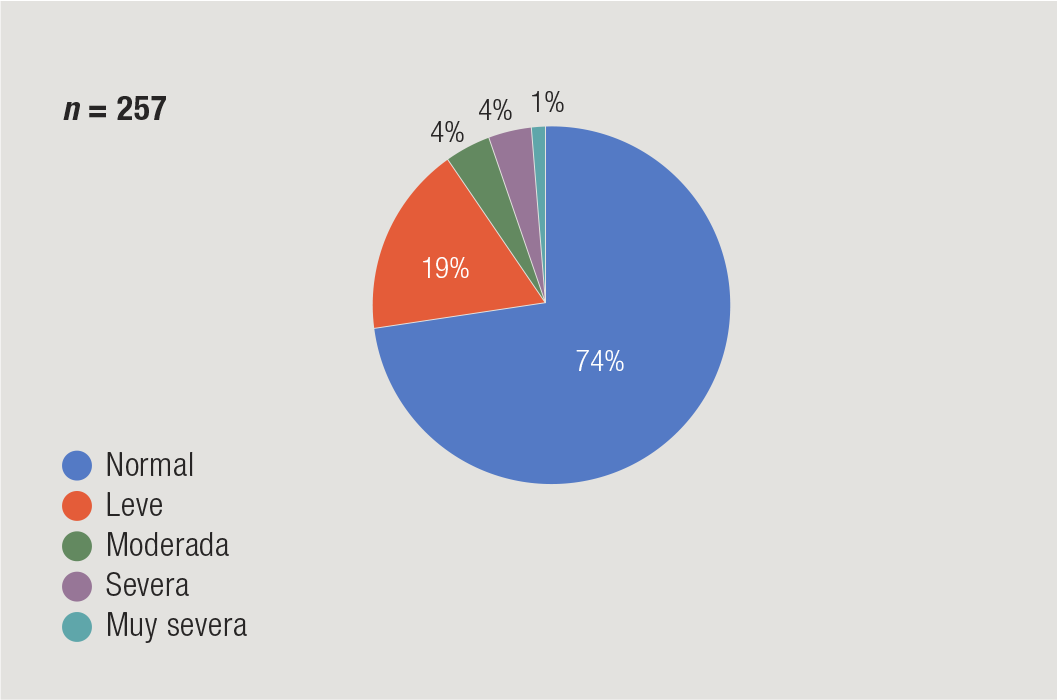

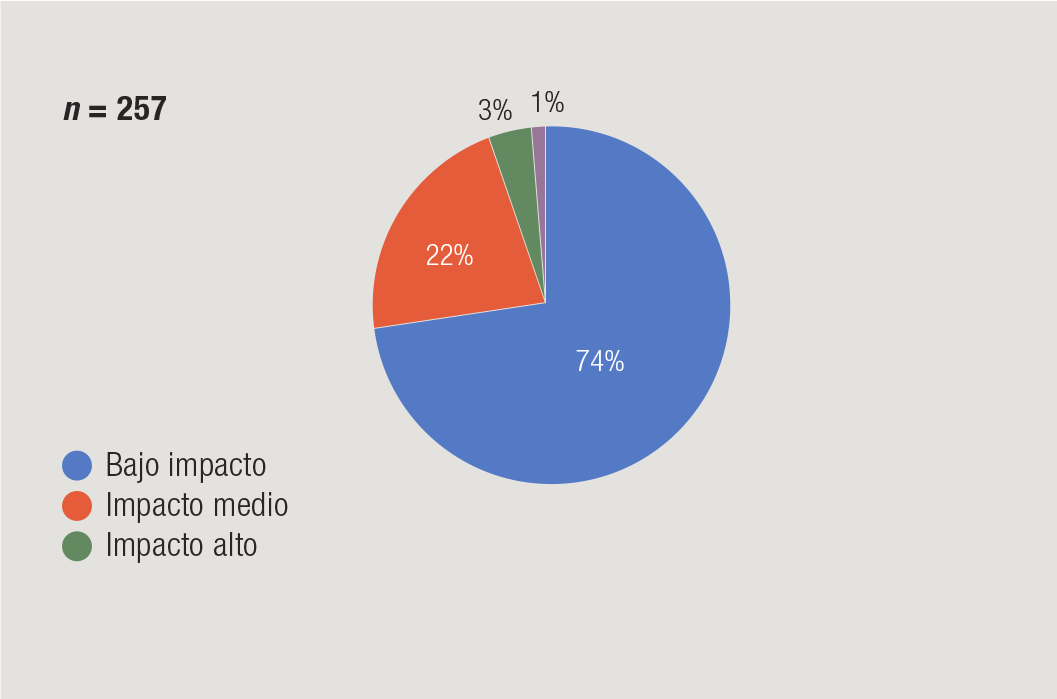

De

acuerdo con la evaluación de la calidad de vida a través de la aplicación del

cuestionario CAT, en el 74% (n = 189) el impacto en la calidad de vida

fue bajo, en el 22% (n = 56) fue medio, en el 3% (n = 9) fue alto

y en el 1% (n = 3) el impacto en la calidad de vida fue muy elevado

(Fig. 4).

Figura 4.

Distribución de participantes del estudio de acuerdo a la evaluación según la

aplicación del cuestionario CAT.

En

cuanto a la persistencia de los síntomas, se observó que la persistencia de tos

afectó más frecuentemente al sexo femenino, en un 79% (n = 91)

predominaron entre los 21 y 40 años de edad en el 75% (n= 95), el 33% (n

= 42) manifestó tenerlos aún entre cinco y ocho meses después de haberse

infectado. Del 21% (n= 54) que presentó todavía algún tipo de

mucosidades, el 37% (n = 20) persistía 5-8 meses después de haber

superado la infección que afectó más frecuentemente al sexo femenino en un 70%

(n = 30) y las edades comprendidas entre los 21 y 40 años con 72% (n

= 42). La opresión torácica afectó con más frecuencia al sexo femenino 83% (n

= 48), con edades comprendidas entre 21 y 40 años con 72% (n = 42) y el

28% (n = 16) manifestó seguir teniendo. Así también se refirió

persistencia de falta de aire, limitaciones para realizar tareas, conciliar el

sueño y falta de energía 5-8 meses después del diagnóstico en un 31% (n

= 43), 25% (n= 16), 42% (n = 17) y 25% (n = 16),

respectivamente, con mayor frecuencia en mujeres y en las edades entre 21 y 40

años (tabla 2).

|

TABLA 2.

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DEL ESTUDIO SEGÚN LA RESPUESTA DEL CUESTIONARIO

CAT CON RELACIÓN A SEXO, PERSISTENCIA DE SÍNTOMAS Y EDAD |

||||||||

|

|

|

Tos |

Flema |

Opresión

torácica |

Falta

de aire |

Limitación

a la tarea |

Conciliar

el sueño |

Energía |

|

n/% |

|

128 (49%) |

54 (21%) |

58 (23%) |

138 (54%) |

63 (25%) |

40 (16%) |

63 (25%) |

|

Sexo |

Masc. |

37 (29%) |

16 (30%) |

10 (17%) |

31 (22%) |

8 (13%) |

7 (18%) |

8 (13%) |

|

|

Fem. |

91 (79%) |

38 (70%) |

48 (83%) |

107 (78%) |

55 (87%) |

33 (82%) |

55 (87%) |

|

Evolución |

15-30 años |

45 (35%) |

24 (44%) |

24 (41%) |

54 (39%) |

30 (48%) |

16 (40%) |

30 (48%) |

|

2-4 meses |

39 (31%) |

9 (17%) |

16 (28%) |

37 (27%) |

15 (24%) |

6 (15%) |

15 (24%) |

|

|

5-8 meses |

42 (33%) |

20 (37%) |

16 (28%) |

43 (31%) |

16 (25%) |

17 (42%) |

16 (25%) |

|

|

? d 8 meses |

2 (2%) |

1 (2%) |

2 (3%) |

4 (3%) |

2 (3%) |

1 (3%) |

2 (3%) |

|

|

Demo |

¿ 20 años |

11 (9%) |

2 (4%) |

5 (9%) |

6 (4%) |

7 (11%) |

4 (10%) |

7 (11%) |

|

21-40 años |

95 (75%) |

42 (78%) |

42 (72%) |

106 (76%) |

44 (70%) |

26 (65%) |

44 (70%) |

|

|

41-60 años |

21 (16%) |

10 (8%) |

11 (19%) |

25 (18%) |

11 (17%) |

9 (22%) |

11 (17%) |

|

|

? 60 años |

1 (0,7%) |

0 |

0 |

1 (0,7%) |

1 (2%) |

1 (3%) |

1 (2%) |

|

Se

encontró en el estudio que la afectación del olfato persiste en un 37% (n

= 27) entre el quinto y el octavo mes, con mayor frecuencia en el sexo femenino

en el 72% (n = 85) y en las edades de 21 a 40 años. Entre los meses 5 y

8 persiste la afectación del gusto en un 28% (n = 52), de la visión en

el 40% (n = 12) de los que referían haber tenido disminución. El 30% (n

= 19) y 28% (n = 17), respectivamente, manifiestan persistencia de la

aparición o empeoramiento de la cefalea o mareo. La afectación de la atención y

de la memoria persistieron después de 5-8 meses en un 32% (n = 35) y 33%

(n = 39), respectivamente, como también las alteraciones del sueño, del

comportamiento, del sistema gastrointestinal y del urinario más de cinco meses

después del alta. Se observó que todas estas afectaciones prevalecieron en el

sexo femenino y en la edad comprendida entre los 21 y 40 años (tabla 3).

|

TABLA 3.

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPANTES DEL ESTUDIO DE ACUERDO con LA PERSISTENCIA DEL

ÓRGANO AFECTADO CON RELACIÓN AL SEXO, TIEMPO DE EVOLUCIÓN Y EDAD |

|||||||

|

|

|

Olfacción |

Gusto |

Visión |

Oído |

Cefalea |

Mareo |

|

n (%) |

|

118 (46%) |

186 (72%) |

30 (12%) |

15 (6%) |

63 (25%) |

60 (23%) |

|

Sexo |

Masc. |

33 (28%) |

18 (10%) |

1 (3%) |

4 (27%) |

10 (16%) |

8 (13%) |

|

|

Fem. |

85 (72%) |

168 (90%) |

29 (97%) |

11 (73%) |

53 (84%) |

52 (83%) |

|

Evolución |

15-30 años |

44 (37%) |

71 (38%) |

13 (43%) |

6 (40%) |

26 (41%) |

23 (38%) |

|

2-4 meses |

27 (23%) |

59 (23%) |

4 (13%) |

4 (27%) |

17 (27%) |

18 (30%) |

|

|

5-8 meses |

44 (37%) |

52 (28%) |

12 (40%) |

5 (33%) |

19 (30%) |

17 (28%) |

|

|

? d 8 meses |

3 (3%) |

1 (2%) |

2 (7%) |

0 |

1 (2%) |

2 (4%) |

|

|

Edad |

? 20 años |

11 (9%) |

37 (20%) |

2 (7%) |

1 (2%) |

5 (7%) |

4 (7%) |

|

21-40 años |

97 (83%) |

121 (65%) |

15 (50%) |

11 (73%) |

43 (68%) |

40 (67%) |

|

|

41-60 años |

10 (8%) |

28 (15%) |

13 (43%) |

2 (3%) |

15 (25%) |

16 (26%) |

|

|

? 60 años |

0 |

0 |

0 |

1 (2%) |

0 |

0 |

|

|

[Continuación] |

|||||||

|

|

|

Atención |

Memoria |

Sueño |

Comportamiento |

Gastrointestinal |

Urinario |

|

n (%) |

|

91 (35%) |

84 (33%) |

104 (41%) |

91 (35%) |

66 (26%) |

43 (17%) |

|

Sexo |

Masc. |

21 (23%) |

12 (14%) |

14 (13%) |

17 (19%) |

18 (27%) |

5 (12%) |

|

|

Fem. |

70 (77%) |

88 (86%) |

90 (87%) |

83 (81%) |

48 (73%) |

38 (86%) |

|

Evolución |

15-30 años |

23 (25%) |

23 (27%) |

37 (36%) |

34 (37%) |

30 (46%) |

19 (44%) |

|

2-4 meses |

32 (35%) |

25 (30%) |

30 (29%) |

22 (25%) |

15 (23%) |

9 (21%) |

|

|

5-8 meses |

32 (35%) |

33 (39%) |

33 (32%) |

32 (35%) |

17 (26%) |

14 (33%) |

|

|

? d 8 meses |

4 (5%) |

3 (4%) |

4 (3%) |

3 (3%) |

4 (5%) |

1 (2%) |

|

|

Edad |

? 20 años |

7 (8%) |

4 (3%) |

6 (6%) |

6 (7%) |

3 (5%) |

3 (7%) |

|

21-40 años |

71 (78%) |

83 (80%) |

83 (80%) |

66 (73%) |

54 (82%) |

34 (79%) |

|

|

41-60 años |

12 (13%) |

16 (16%) |

15 (14%) |

19 (20%) |

9 (13%) |

6 (14%) |

|

|

? 60 años |

1 (1%) |

1 (1%) |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Discusión

La

infección relacionada al coronavirus (SARS-CoV-2) ha tenido un crecimiento

exponencial a nivel mundial, que generó un problema global en la salud pública

y, dada su rápida propagación, fue catalogada como pandemia (2).

Los estudios demostraron que son varios los órganos afectados por esta

infección y que, a su vez, son varias las secuelas que pueden dejar, que aún

están en estudio para dilucidar y, así, intervenir de acuerdo con los

resultados (8,9).

En

este trabajo se estudió a 257 participantes que aceptaron participar y que

respondieron correctamente el cuestionario recolectado de forma anónima. La

mediana de edad de los participantes que se incluyeron en el estudio fue de 30

años y estuvo comprendida entre los 27 y 38 años, con un rango de 18 a 68 años

de edad. Con respecto a los participantes, prevalece el sexo femenino con 70% (n

= 180) en relación con el 30% (n = 77) que corresponde al sexo masculino,

como lo mencionan Rosales y colaboradores en su trabajo (9).

Los

síntomas persistentes más frecuentes en la población estudiada fueron la

alteración del gusto en el 72% (n = 186), la falta de aliento al

realizar actividades en el 54% (n = 139) y la tos persistente en el 51%

(n = 198), datos que coinciden con el trabajo realizado por Lui y

colaboradores, quienes en una muestra de 143 pacientes encontraron 43% que

presentaron disnea residual un mes después del alta hospitalaria, pero con una

frecuencia ligeramente menor (8). Esto no concuerda con el estudio de Rosales y

colaboradores, quienes encontraron con frecuencia mucho más baja la persistencia

de disnea residual en sólo el 5% de una muestra de 118 pacientes estudiados (9).

De esta forma se puede observar la variabilidad de la presentación con respecto

a la persistencia de síntomas en cada paciente o población.

Al

analizar la frecuencia de acuerdo con la escala mMRC, la presentación más

frecuente fue la disnea leve –que se encontró en un 19% (n = 50) de la

población estudiada– seguida de disnea moderada en un 4% (n = 9) y de

disnea muy severa en un 3% (n = 8). Solamente el 1% (n = 2)

presentó disnea moderada, resultados que no coinciden con el estudio realizado

por Menéndez y colaboradores, quienes observaron predominio de disnea moderada

en un 30%, seguida de disnea leve con 24%, con la diferencia de que en este

estudio se incluyó menor cantidad de la población estudiada (10).

Con

respecto al impacto de los síntomas persistentes que afectan la calidad de

vida, a través de la aplicación del cuestionario CAT en este estudio se

encontró que en el 74% (n = 189) el impacto de la enfermedad en la

calidad de vida fue bajo, en el 22% (n = 56) fue medio, en el 3% (n

= 9) fue alto y en el 1% (n = 3) fue muy elevado. Estos datos no coinciden,

de acuerdo con el estudio mencionado anteriormente Menéndez y colegas, con la

información obtenida respecto de la calidad de vida en relación con la salud,

que incluyen parámetros como tos, flema, opresión torácica, limitación de

actividades domésticas, calidad del sueño y energía. Indica que el 28% de la

población tiene un bajo impacto, con ciertas limitaciones en sus actividades de

la vida diaria, que fue mucho menor que el observado en este estudio: el 32%,

con un impacto medio cuya frecuencia se aproxima a este trabajo: 35% con un

impacto alto, a diferencia del 5% que limita las actividades de la vida diaria,

con un impacto muy alto que se relaciona con la calidad de vida del paciente

que tuvo covid-19, quien también presenta menor frecuencia de secuelas (10).

Analizando

cada punto con respecto a la persistencia de síntomas, se observa que la

persistencia de tos afecta más frecuentemente al sexo femenino, en un 79% (n

= 91) de las que la presentaron, predomina entre las edades de 21 y 40 años en

el 75% (n = 95); el 33% (n = 42) manifiesta haberla presentado

después de cinco meses de superar la enfermedad. Del 21% (n = 54) que

presentaban algún tipo de mucosidades, en el 37% (n = 20) persiste entre

los cinco y ocho meses de la infección, que afecta más frecuentemente al sexo

femenino en un 70% (n = 30) y las edades comprendidas entre los 21 y los

40 años, con 72% (n = 42). La opresión torácica afecta con más

frecuencia al sexo femenino: 83% (n = 48), con edades comprendidas entre

21 y 40 años, con 72% (n = 42), y el 28% (n = 16) manifiesta

seguir teniendo el síntoma. Así también refieren seguir teniendo falta de aire,

limitaciones para realizar tareas varias, conciliar el sueño y falta de energía

después de 5-8 meses del diagnóstico en un 31% (n = 43), 25% (n =

16), 42% (n = 17) y 25% (n = 16), respectivamente, con mayor

frecuencia en mujeres y en las edades de entre 21 y 40 años, datos que

coinciden con el estudio realizado por otros autores, donde la persistencia de

las secuelas predominan en la edad media, sexo femenino y en algunos persisten

más de tres meses (11,12).

También

en este estudio se constata que la afectación del olfato persiste en un 37% (n

= 27) entre el quinto y el octavo mes posterior al inicio del cuadro, con mayor

frecuencia en el sexo femenino en el 72% (n = 85) y frecuentemente entre

las edades de 21 y 40 años, datos que coinciden con el estudio realizado por

Rosales y equipo, quienes encontraron la persistencia de la alteración de la

olfacción después de dos meses del alta hospitalaria. La afectación del gusto

entre los meses 5 y 8 persiste en un 28% (n = 52), lo que también

coincide con el estudio mencionado (9).

El

30% (n = 19) y el 28% (n = 17), respectivamente, manifiestan

persistencia de la aparición o empeoramiento de la cefalea o mareo, datos que

son similares a los de otros trabajos realizados, que manifiestan que el 17%

presentan persistencia de mareos (13).

En

cuanto a la persistencia de alteración del comportamiento (depresión,

ansiedad), se encontró que un 35% la presentan después de los cinco meses y

predominan en el sexo femenino, lo cual coincide con el estudio realizado por

Mowbray y colaboradores, quienes demostraron que el 10-35% de los

sobrevivientes de la infección del SARS-CoV reportaron síntomas sugestivos de

ansiedad, depresión o ambas durante la fase de recuperación temprana, y cerca

del 44% de los pacientes sobrevivientes reportaron algún trastorno psiquiátrico

y mayor frecuencia de trastornos depresivos (14,15).

Otros

datos encontrados en este estudio después de cinco meses de haberse

diagnosticado coronavirus es la persistencia de algún tipo de alteración en la

visión (40%; n = 12), audición (33%; n = 5), disminución de la

atención (35%; n = 32), algún tipo de alteración en la memoria (39%; n

= 33), alteraciones gastrointestinales (26%; n = 17) y alteraciones en

el ritmo o cantidad en la diuresis (33%; n = 14); no obstante, faltan

mas estudios para comparar la información.

Conclusión

La

frecuencia de la persistencia de síntomas en los participantes estudiados es

relativamente mayor a la de otros estudios en la población general, aunque

existe gran variabilidad de acuerdo con cada región.

Este

estudio permite concluir que la alteración del gusto, la falta de aliento, la

tos y la alteración de la olfacción son las más frecuentes, pero no son los

únicos síntomas persistentes; esto también corrobora los datos de otros

trabajos publicados anteriormente, pero con alguna variabilidad.

En

este trabajo se da a conocer una frecuencia ya demostrada en otras

investigaciones, donde se encuentra mayor frecuencia y grado de afectaciones en

edad media de la vida y en el sexo femenino.

De

acuerdo con los resultados del cuestionario CAT de la calidad de vida y la

salud, en este trabajo se pudo demostrar que un porcentaje considerable de los

pacientes indica que su calidad de vida ha tenido algún nivel de impacto

posterior al contagio del covid-19, pues afecta constantemente los pulmones, lo

que le impide desarrollar actividades.

De la misma manera, en este estudio se

ha mencionado la persistencia de otros síntomas frecuentes que en otras

publicaciones no se habían investigado, por lo que se requiere mayor fuerza de

trabajo para constatar el comportamiento de cada una.

Referencias bibliográficas

1. Wuhan seafood market pneumonia virus

isolate Wuhan-Hu-1, complete genome. (2020). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN908947.3. [Último acceso: septiembre de 2022.] Zhou P, Yang

XL, Wang XG, et al. A pneumonia

outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Disponible en: https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7. [Último acceso: septiembre de 2022.]

2. Saavedra

Trujillo C. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la

infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud.

Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia. Infect

(online) 2020;24:50-60

3. World Health Organization (2020). WHO Coronavirus Disease

(COVID-19) Ginebra. Disponible en: WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard | WHO

Coronavirus (COVID-19) Dashboard With Vaccination Data. [Último acceso: septiembre de 2022.]

4. Statista.

Hamburgo, Alemania. Número de casos confirmados de coronavirus (COVID-19) en

América Latina y el Caribe. 2020. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-

america-latina-caribe-pais/8.

[Último acceso: septiembre de 2022.]

5. Ministerio de

Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay. Reporte Paraguay MSPBS COVID19.

2020. Disponible en: https://www.mspbs.gov.py/reportes-covid19.html9

6. World Health Organization (2020). Report of the WHO-China joint

mission on coronavirus disease 2019 (COVID-19). Disponible en: who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf. [Último acceso: septiembre de 2022.]

7. Liu Y, Eggo RM, Kucharski A. Secondary attack rate and

superspreading events for SARS-CoV2. Lancet Lond Engl 2020.

Disponible en: https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30462-1. [Último acceso: septiembre de 2022.]

8. Rosales-Castillo A., García de C., Mediavilla García J. Persistent

symptoms after acute COVID-19 infection: importance of follow-up. Medicina Clinica 2020;15:35-36

9. Menéndez G,

Morán L. Evaluación de la condición funcional respiratoria y el impacto en la

calidad de vida de los pacientes post covid-19. Tesis de Licenciatura.

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 2020. Disponible en: T-UCSG-PRE-MED-TERA-229.pdf. [Último acceso: septiembre de 2022.]

10. Otte M, Klussmann J, Luers J. Persisting olfactory dysfunction in

patients after recovering from COVID-19. J Infect 2020;81:e58. doi:

10.1016

11. Ojo AS, Balogun SA, Williams OT, Ojo OS. Pulmonary fibrosis in

COVID-19 survivors: predictive factors and risk reduction strategies. Kuwano K (editor). Pulm Med 2020. Disponible

en: https://doi.org/10.1155/2020/6175964. [Último

acceso: septiembre de 2022.]

12. Neurological manifestations of hospitalized patients with COVID-19

in Wuhan, China: a retrospective case series study. Med Rxiv 2020. Disponible en: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.22.20026500v1 [Último acceso: septiembre de 2022.]

13. Wu K, Chan S, Ma T. Posttraumatic stress after SARS. Emerg

Infect Dis 2005;11:1297-300

14. Mak I, Chu C, Pan PC, et al.

Long-term psychiatric morbidities among SARS survivors. Gen Hosp Psychiatryn 2009;31:318-26